Яркая, долговечная и без ртути. В Физтехе придумали лучшую лампочку в мире

Изобретение оказалось очень кстати: с 2020 года ртутные лампы запретят, да и вообще хвалёные "энергосберегающие" уже просто бесят.

Стоишь как дурак в темноте под перегоревшей лампочкой за 500 рублей, которую купил всего полгода назад. Знакомая ситуация? А ведь обещают чуть ли не восемь лет верной службы. Компактные люминесцентные лампы, которые в миру величают "энергосберегающими", запустили целый фейерверк ругательств в домах россиян. Что не так? Оказывается, они чрезвычайно нежные и удивительные: и перепадов напряжения боятся, и часто включать-выключать их нельзя, и от жары, и от холода их оберегайте. Ну извините, такова селяви, всё это наша повседневная жизнь, вообще-то.

Многие нашли утешение в лучах светодиодов. Вот у них действительно неплохой "заявленный" срок службы: лет пять, если жечь по шесть часов в день. Да и ртути нет, а это, как-никак, немаловажно. Но и тут незадача: блоки питания то и дело подводят, из-за них светодиодная лампа по факту живёт год-два. Да что опять? Оказывается, конденсаторы виноваты. Во-первых, они стареют не только по мере использования лампочки, но и вообще — от времени. Солдат спит — служба идёт. А откуда мы знаем, сколько лампа пролежала на складе, прежде чем мы её купили? К тому же эти конденсаторы в большинстве случаев вмонтированы прямо в корпус лампы и парятся там в замкнутом пространстве. Да и что греха таить: если светодиодик заманчиво стоит рублей сто, то конденсатор-то у него тоже дешёвенький, китайский. Потому и быстро вздуваются там всякие эти электролиты. Лампа начинает агонизировать противным мерцанием и в конце концов гаснет. Раньше, чем обещали в рекламе. Вот тебе и экономия.

И теперь, после всех невзгод, гремят фанфары. Или нет, звучит Immigrant song Led Zeppelin (Не слышали? Shame on you! Хоть в "Человеке-пауке" найдите). И, само собой, появляются супергерои — гении с кафедры вакуумной электроники Московского физико-технического института. Легендарного Физтеха. Без шуток. Гении. Что они придумали?

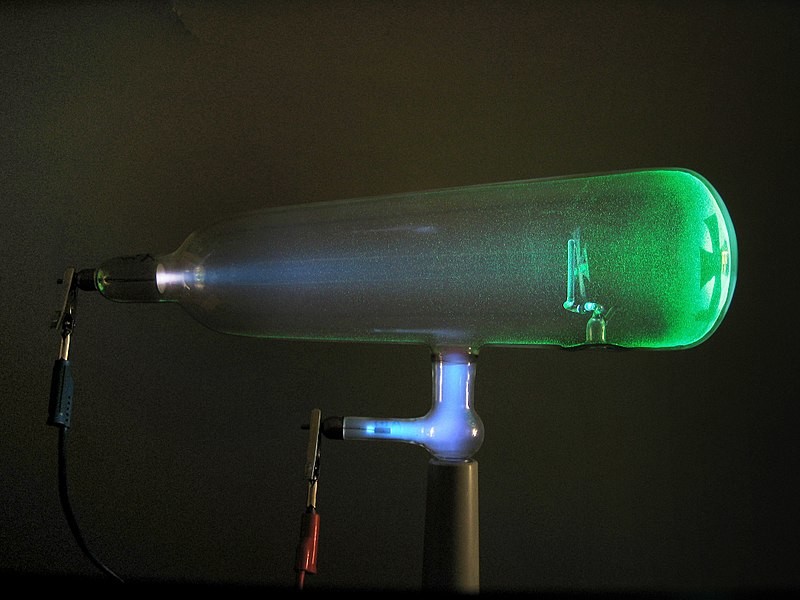

Как люди скромные, они подчёркивают — придумали это ещё в 80-е. С тех времён технари пытались сделать лампочки по принципу кинескопа (для тех, кто родился не в СССР: были такие штуки в старых телевизорах). Отличный повод стряхнуть пыль с учебника физики за 10-й класс и поискать, где там написано про аноды и катоды. Так вот: "Катод — отрицательно заряженный электрод". Анод, стало быть, положительно. Эти две абсолютно не согласные друг с другом личности оставляют наедине в колбе среди полного вакуума. Естественно, они начинают ужасно ругаться. По-научному это называется "значительная разность потенциалов". Злобный катод исходит электронами и атакует ими добродушного соседа. Но бедняга, вместо того чтобы отвечать той же монетой, подставляет под удары слой особого вещества — люминофора. И агрессия превращается в свет. Красиво, правда?

Фото © Wikimedia Commons

Так работали кинескопы, и такими же можно сделать обычные лампы. И даже продавались они одно время в Штатах. Но были громоздкие, да и включались не сразу (читатель постарше, наверное, помнит, как картинка медленно "всплывала" из небытия после включения телевизора). И довольно быстро люди забыли сказку о "злом катоде и добром аноде". Но идея-то осталась.

Как выяснилось, обычно катод потому и "бесится", что его разогрели. Со временем учёные вывели особый "сорт" катода — холодный. Он вредничает от одного лишь воздействия электрического поля. Просто характер такой. Но он был недолговечный и слишком дорогой. И жестоко бились над этой задачкой долгие годы, пока слава победителей соревнования не досталась учёным из МФТИ.

Наша лампочка не боится повышенных температур, в отличие от светодиода, и может эксплуатироваться там, где светодиод быстро потеряет яркость, например, в спотовых потолочных светильниках, где не обеспечивается хорошее охлаждение

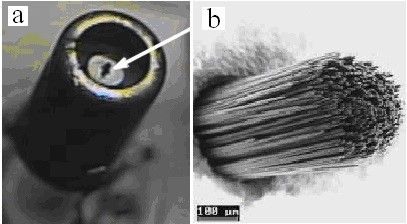

Добиться всего этого помог обыкновенный углерод: катод сделали из углеволокна со множеством микроскопических шипов. Теперь он стал ещё злее.

Мы научились создавать из углеродных волокон такую конструкцию, которая не боится ионной бомбардировки, даёт высокий эмиссионный ток, технологична и дешева в производстве. Это чисто наше ноу-хау, такой технологии нет больше нигде в мире

В Физтехе изобретение так и назвали — лампочкой Шешина. Официально она именуется "катодолюминесцентной". Разработчики уверяют, что для неё не нужно никакое импортное сырьё и производство можно наладить на любом российском электроламповом заводе. Если бы ещё сказали когда. И сколько всё-таки будет стоить лампочка. Но это уже не к ним вопросы.